Spurensuche – Thüringer Reiseskizzen Teil 3 Thüringen – Kleinod kultureller Highlights

Es wäre vermessen, wollte ich die Kulturgeschichte Thüringens und all ihre Sehenswürdigkeiten beschreiben: zu groß zu viel. Vor allem zu vielfältig ist dieses Bundesland mit seiner Geschichte und den gegenwärtigen Entwicklungen. Allein die Stiftung „Thüringer Schlösser und Gärten“ listet 31 Schlösser, Burgen und Klöster auf als historisches Erbe und Relikte der Kleinstaaterei. Aber eine Region in diesem Bundesland ist das Gebiet meiner Vorfahren, das wir immer wieder bereisen, erkunden, um Neues zu entdecken. Es ist der Bereich des Thüringer Waldes und Thüringer Schiefergebirges / Obere Saale, das „Land des blauen Goldes“, wie es in den Prospekten heißt. Und damit ist der einstmals Gewinn bringende Schieferabbau gemeint.

Dieses Mal beginnt unsere Erkundungstour in Rudolstadt.

„Ich brauche Thüringer Klöße, schließlich haben wir mehr als 400 km Autofahrt hinter uns, das macht hungrig“, sage ich während wir in der Fußgängerzone entlang laufen. Auf der Suche nach Thüringer Flair landen wir erst einmal in einer kleinen Schenke, eine etwas verrauchte Eckkneipe. Ich grüße freundlich, ernte aber eher erstaunte Blicke. Nach mir kommt ein älterer Thüringer in den Schankraum.

„Tach“

„No wie ‚en?“, begrüßen die sechs Stammgäste den neuen Gast und ich merke, hier höre ich Thüringen, nur verstehen kann ich sie kaum. Dabei ist der Thüringer Ton mir vertraut durch meine Eltern. Meine Freunde kennen eine Redewendung von mir, die ich in bestimmten Situationen Preis gab: „l‘ buch di uf’n Nischel!“ Ob ich diesen Spruch jemals richtig aussprechen konnte, ist fraglich, und hier will ich keinen der friedlichen Thüringer „auf den Kopf hauen“. Also konzentriere ich mich auf das Köstritzer Schwarzbier und lausche den Thüringer Klängen meiner Tischnachbarn, ohne sie wirklich zu verstehen.

In der Gegend von Rudolstadt geht das Ilmthüringische in das Südostthüringische über. Sprachforscher haben insgesamt 9 verschiedene Thüringer Dialekte definiert heißt es. Ein Wort hört man besonders oft: „No“, aber es bedeutet nicht „nein“, sondern „ja“ oder „nu nu“, um es zu verstärken.

Für uns wird es Zeit, die freundliche Biertischrunde zu verlassen. Statt der Thüringer Klöße gibt es zum Abendessen Thüringer Rostbrätl, das marinierte auf Holzkohle gegrillte Schweinenackensteak ist eines der regionalen Thüringer Spezialitäten. Es schmeckt und duftet und stimmt uns weiter ein – so atmen wir Thüringen.

Der Blick aus dem Hotelfenster zeigt das Besondere der Stadt: Die Silhouette der Stadt wird bekrönt vom majestätischen Residenzschloss Heidecksburg. Sie ist ein mächtiges dreiflügeliges Barockschloss 1735 bis 1786 als Residenz des Fürstentums Schwarzburg-Rudolstadt erbaut. Einzigartige Prunkräume, Wohnflügel, Marstall, Reithaus und ein prächtiger Schlossgarten sind zu besichtigen. Die Anlage beeindruckt uns, es ist ein gewaltiges Bauwerk mit schönem Blick auf die Stadt. Ich wandere durch den Schlosshof und stelle mir vor, wie hier die Adeligen gelebt haben. Eine Schlossführerin berichtet, dass zur DDR-Zeit hier im Schloss 25 Familien einquartiert waren, also sicher mehr als 100 Personen. Die Fensterfront mit 39 Fenstern je Geschoss und drei Wohnebenen auf einem Sockelgeschoss stellt nur einen Teil der dreiflügeligen Schlossanlage dar. Der Prunk des 16. und 17. Jahrhunderts ist in den zehn ehemaligen Wohnräumen der Grafenfamilie zu besichtigen.

Beeindruckt verlassen wir die Burganlage, fahren wieder hinunter in die Innenstadt und stolpern in der Fußgängerzone über Skulpturen mit den Büsten von Friedrich Schiller, Charlotte von Lengefeld und Caroline von Beulwitz, Schillers heimliche Geliebte. Denn als Friedrich Schiller 1787 im Haus der Familie Lengefeld-Beulwitz mit den Schwestern zusammen traf, entbrannte seine Leidenschaft für die beiden jungen Frauen. Zwar war die ältere Schwester Caroline verheiratet, aber es entwickelte sich 1788 eine Liebe zu dritt, ein romantisches Dreieck. Von Frühjahr bis zum Herbst blieb der junge Dichter voller Leidenschaft in Rudolstadt. Am 22. Februar 1790 heiratete Schiller Charlotte von Lengefeld. Die Ehefrau des Dichters starb am 9. Juli 1826 in Bonn, wo sie ein Jahr zuvor hingezogen war.

Am 7. September 1788 gab es die erste persönliche Begegnung von Goethe und Schiller. Aber die Freundschaft zwischen den berühmten Dichtern war keine auf den ersten Blick. Der damals 39-jährige Goethe schrieb über den 28-jährigen Dichterkollegen: „Schiller war mir verhasst.“ Erst sechs Jahre später begann eine Dichterfreundschaft, die bis zu Schillers Tod anhielt.

Wir begegnen den beiden Dichtern noch oft in Thüringen.

Schon unser nächstes Ziel kaum 13 km entfernt, Schloss Kochberg, ist eng mit Goethe verbunden. Das ehemalige Rittergut mit Schloss Kochberg liegt an der oberen Seite des Dorfes Großkochberg und war der ehemalige Landsitz der Familie von Stein. Charlotte von Stein war eine große Verehrerin des Dichters und lernte ihn 1775 persönlich kennen. Obwohl sie sieben Jahre älter als Goethe war und bereits Mutter von sieben Kindern, verliebte sich der Dichter unsterblich in sie, obgleich er sich gerade im Frühjahr 1775 mit Lilly Schönemann verlobt hatte. Es war die Sturm und Drangzeit des großen Dichters und vielleicht in Hinblick auf eine baldige Hochzeit schrieb er im gleichen Jahr in Weimar das Werk „Hanswursts Hochzeit oder der Lauf der Welt“. Aufgrund des zu dieser Zeit undenkbaren Inhalts erschien das Stück erst vier Jahre nach dem Tod des Dichters. Wäre doch dieses Werk Goethes Pflichtlektüre der Oberstufe gewesen, statt Werther und Faust, ich hätte den Dichter viel früher lieben gelernt.

Aber es gibt noch weitere Geschichten von Goethe, über die damals in der Schule nichts gesagt wurde. Sein turbulentes Liebesleben hatte viele Liebeleien und Affären sowie 12 Freundinnen und Geliebte. Von 1775 bis 1788 war der Dichter regelmäßiger Gast in Schloss Kochberg

„…meine Seele sucht Dich in Kochberg und eilt oft zu dir hinüber“ , schrieb Goethe an Charlotte von Stein 1785. Die 35 km bis Weimar war er oft in vier Stunden zu Fuß geeilt, um die Geliebte zu sehen. Noch heute hat das Schloss einen besonderen Charme. Erstmals wurde hier eine Wasserburg 1380 erwähnt, aber das heutige „Hohe Haus“ im Westen der mit einem Wassergraben umgebenden Schlossanlage wurde im Renaissancestil im 17. Jahrhundert errichtet. Das Schloss wird von der Klassik-Stiftung Weimar betreut und das historische Erbe wird außerordentlich gepflegt, besonders in dem einzigartigen Privattheater, das seit 1800 Werke der Goethezeit einem kleinen Publikum präsentiert. Eine nette junge Frau führt mich zum Schlosstheater: Süß klein ist es, gerade 75 Personen passen hinein, aber es ist überregional bekannt für seine besonderen Aufführungen aus der Goethezeit. Heute gibt es eine Premiere, aber es ist alles ausgebucht. So haben wir Zeit, das Wasserschloss und den wunderschönen Schlossgarten mit den bunten Blumenrabatten zu genießen.

Auf unserem Weg zu den kulturellen Besonderheiten Thüringens folgen wir weiter den Spuren der großen Dichter. Hatte Goethe zu Fuß noch vier Stunden bis Weimar gebraucht, so sind wir heute mit dem Auto ganz anders unterwegs, auf jeden Fall schneller.

Weimar war schon zu DDR-Zeit eine Vorzeigestadt und hatte wohl auch deshalb die erste Fußgängerzone der DDR. Dank Goethe, Schiller, Herder, Wieland, Liszt, Bach und vielen anderen Dichtern, Denkern, Musikern und berühmten Persönlichkeiten ist die Stadt ein Ort der Begegnungen mit Kunst und Kultur der Vergangenheit und der Gegenwart. Wenn man die Künstler und Architekten des Weimarer Bauhauses aufzählt, so nehmen die berühmten Namen kein Ende: van de Velde, Kandinsky, Klee, Feininger, Gropius… kein Wunder also, dass es in Weimar viel zu sehen und zu erleben gibt.

Nach so viel Futter für den Geist zieht es uns immer wieder dorthin, wo schon Goethe regelmäßiger Gast war: „Der weiße Schwan begrüßt Dich hier jederzeit mit offenen Flügeln“ wird Goethe zitiert. Das historische Haus „Zum weißen Schwan“ liegt direkt am Frauenplan neben Goethes Wohnhaus, dem heutigen Nationalmuseum. Das Haus gehört zu den ältesten noch betriebenen Gasthäusern Europas. Die Weimarer Klassik ist hier an so vielen Orten spürbar, dass wir die Stadt zu unserem Lieblingsort in Deutschland erklären.

Wie so oft liegen aber auch hier die Gegensätze des historischen Erbes Deutschlands eng beieinander: Das ehemalige Konzentrationslager Buchenwald liegt nur wenige Kilometer entfernt am nördlichen Stadtrand Weimar auf dem Ettersberg. 1937 wurde hier eines der größten nationalsozialistischen Konzentrationslager auf deutschem Boden errichtet. Am 11. April 1945 erfolgte die Befreiung der Häftlinge durch die Panzerdivision der dritten US-Armee. Es fällt schwer, diesen Ort zu besuchen um zu trauern. Voll Scham über das historische Erbe verlassen wir den Ort, vorbei am 1958 errichteten Buchenwalder Mahnmal mit dem Glockenturm und der Gedenkstätte.

Erst in Weimar können wir wieder frei atmen, besuchen an der Ilm den Stadtpark mit Goethes Gartenhaus und tauchen wieder ein in die Welt der Goethezeit.

Von Weimar aus fuhr Goethe 18 Mal nach Karlsbad, Frankenbad und Marienbad. Um die tschechischen Kurorte zu erreichen, führte die damals aufwendige und strapaziöse Kutschfahrt oft über Jena und Kahla und über Pößneck, wo er einige Male übernachtete. Goethe muss dabei auch an der Leuchtenburg vorbeigefahren sein. Obwohl diese Burg als die schönste deutsche Höhenburg bezeichnet wird, hat sie den Dichter offenbar kaum beeindruckt. Nach meinen Recherchen widmete er ihr keine Zeile, obwohl er sich oft von seinen Reiseeindrücken inspirieren ließ. Dabei ist die 1221 erstmals erwähnte mittelalterliche Burganlage auf dem weithin sichtbaren Bergkegel eine der herausragend und märchenhaft wirkenden Burganlagen. Die rechteckige Kernburg mit dem Bergfried aus dem 13. Jahrhundert liegt auf 395 m Höhe über NHN. Lage und Aussehen sowie die Sicht auf das mittlere Saaletal machen sie zur „Königin des Saaletals“, dabei diente sie keiner Königin oder Prinzessin, sondern wurde als Amtssitz und von 1724 bis 1871 für rund 5200 registrierte Personen Armen-, Irren- und Zuchthaus. Seit 2007 gehört sie der Stiftung Leuchtenburg und wird touristisch genutzt. „Eine der außergewöhnlichsten Ausstellungen“ lobt die internationale Jury des europäischen Museumsrates die zu besichtigenden Ausstellungen.

Aber für mich bedeutet der Blick auf die hoch auf dem Berg thronende Burg immer: Jetzt bist du bald wieder zu Hause in Pößneck und Ranis bei den Großeltern (früher), bei meiner Mutter nach der Wende in den 90er Jahren. All das ist lange her, aber es gehört zu unserer Familientradition, zu unseren Erinnerungen. So fahren auch wir ganz auf den Spuren Goethes weiter nach Pößneck, gehen durch die Breite Straße am Haus der Großeltern vorbei zum Marktplatz. Wir müssen immer dorthin, denn das alte Rathaus zählt zu den bedeutendsten spätgotischen Rathäusern der Region. Zur Marktfront beherrscht die spätgotisch verzierte überwölbte Freitreppe mit Halbrundbogen das Bild und präsentiert die durch Gerber und Tuchmacher im 15. Jahrhundert zu Wohlhaben gelangte Stadt.

Mit dem Druck der Harry Potter Bücher von Joanne K. Rowlings erlangte die damalige Kreisstadt Pößneck wieder überregionale Bedeutung. Im Herbst 2005 wurde in der Pößnecker Druckerei, einst die größte Buchdruckerei der DDR, das Buch „Harry Potter und der Halbblutprinz“ gedruckt. Man sagt, es waren die schärfsten Regelungen aller Zeiten für die Mitarbeiter: Strengste Durchsuchungen der Mitarbeiter, gedruckt wurde nur nachts im Dunkeln, damit die Angestellten keine Inhalte erkennen und lesen konnten . Auch der letzte Band in der Harry Potter Reihe „Harry Potter und die Heiligtümer des Todes“ kommt mit 3 Millionen Exemplaren vorwiegend aus Pößneck. Die ganze Stadt fieberte, überall prangte der Schriftzug „Harry Potter“, sogar in der Stadtbäckerei gab es Kuchen mit der Zuckeraufschrift „Harry Potter“. Auch moderne Zeiten haben manchmal etwas Märchenhaftes.

Nur rund 5 km entfernt liegt ein weiteres märchenhaftes Schloss: Die Burg Ranis. Sie bekrönt einen 390 m hohen Dolomitfelsen im steilen Zechsteinriff des Perms und erhebt sich weithin sichtbar strahlend weiß über die Orlasenke. Die tausendjährige Burg wurde erstmals im 11. Jahrhundert erwähnt und diente ab dem 12. Jahrhundert als Wehr- und Wohnburg. Im 16. Jahrhundert erfolgte der Ausbau zum Renaissanceschloss mit Haupt- und Vorburg als Reichsministerialburg der deutschen Kaiser und Könige. Schon als kleiner Junge war ich oft hier bei unseren Besuchen der Großeltern, träumte später von Burgfräulein und Prinzessinnen, entschied mich dann aber doch für eine süße Meerjungfrau vom Nordseestrand …, aber das ist eine andere Geschichte.

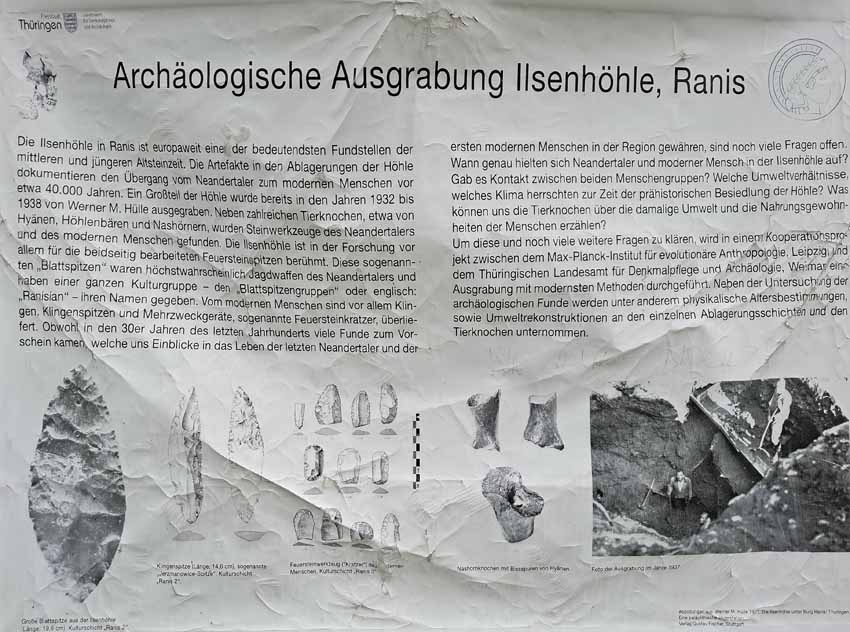

Aber ins Träumen kommt man immer wieder beim weiten Blick über die Thüringer Landschaft mit seinen Burgen und Schlössern, hier Brandenstein und Könitz und den grünen bewaldeten Höhen. Weiter geht es über die Hohe Straße in Richtung Saale, aber noch einmal geht der Blick zurück zur weiß leuchtenden Burg Ranis in die Landschaft, in der die Eltern ihre Kindheit und Jugend verbracht haben und an die auch ich so viele Kindheitserinnerungen knüpfe auch wegen der sagenumwobenen Ilsenhöhle, die direkt unterhalb der Südostecke des Torhauses liegt. Erst vor kurzem erlangte diese Höhle im kleinen Ranis überregionale Aufmerksamkeit. Die Archäologen entdeckten bei neuen Ausgrabungen Spuren des Homo sapiens, die rund 45000 Jahre alt waren und nicht den Neandertalern zugeordnet wurden.

“ Vor diesem Hintergrund sind 800 Jahre Burggeschichte wiederum nur ein Wimpernschlag“, schreibt Anne Pennekamp in der Broschüre Schlösser Welt Thüringen in der Ausgabe Herbst/Winter 2024/25.

Für uns heißt es wieder zurück zur Gegenwart und so ist unser Ziel, nicht nur das schöne Saaletal mit dem Hohenwarte Stausee, sondern die historische Flößergaststätte „Zum Wolf“ in Drognitz, denn hier können wir Thüringen nicht nur atmen, sondern auch kulinarisch genießen und weiter in die Erinnerungen eintauchen. Es ist Sonntag 13 Uhr, genau die richtige Zeit für frisch gemachte Thüringer Klöße mit Hirschbraten und Pilzen. Die Thüringer Gäste in der Gaststube bestellen gleich noch einen dritten Kloß und vor allem mehr Soße, die ist hier in Thüringen wichtiger als Gemüse. Es ist die traditionelle Flößergaststätte, in der wir vor dem alten Kachelofen sitzen und die Atmosphäre genießen.

Immer wieder muss ich an die alten Beschreibungen denken, die der Lehrer Karl Lother 1977 notiert hat: „Da sind wir schon im schönen Sorbenrundling Drognitz. Der Name ist sorbisch: Droga war der Weg – die Straße. So könnte Drognitz so viel heißen wie Straßendorf. Wie immer kehren wir in der 400 Jahre alten Flößerkneipe bei Vater Wolf ein. Nun sitzen wir um den ehrwürdigen Kamin und Opa Wolf erzählt aus seinem Leben. Er hat noch die alten Saaleflößer ein- und ausgehen sehen. Sie hatten ihre Flöße unten am Saaleufer festgemacht und waren den steilen Berg hinauf gestiegen. Wussten sie doch genau: Bei Wolfs hing immer was Gutes für die hungrigen Flößermägen im Kamin“.

Als ich in die historischen Kellerräume geführt werde und die alte Räucheresse betrachten kann, scheint mir jeder dunkle Stein noch eine Geschichte erzählen zu wollen. Auch der Backofen und die alte Gaststube lassen Erinnerungen und Geschichten lebendig werden.

Ein stattlicher ausgestopfter Auerhahn zeigt an, dass hier einst nicht nur ein Wolf zur Strecke gebracht worden ist. Seit 1434 stehen hier die Grundmauern eines Hauses, das wohl damals als Försterei diente, aber bereits im 16. Jahrhundert ist in den alten Quellen der Begriff „Erbkretscham“ zu lesen. Es ist die sorbische Bezeichnung für eine Schenke. Im Wappen des Hauses prangt die Jahreszahl 1664. Zu dieser Zeit erhält die Schenke auch das Brau- und Schankrecht. Es gibt so vieles, was uns hier an die alten Zeiten und die Flößer des Saaletals erinnert. Karl Lother schreibt, wie er am 18. bis 21. April 1938 die letzte Floßfahrt mitgemacht hat. Seine Dokumentation dieses Handwerks ist heute wie eine Zeitreise in die Geschichte vor dem Bau der Stauseen im oberen Saalelauf.

Durch den Bau der Saaletalsperren Hohenwarte und Bleiloch 1936 bis 1942 hat sich die Landschaft gewaltig verändert. Es versank nicht nur ein ganzes Dorf, sondern es entstanden mitten in Thüringen eine Landschaft die uns an nordische Fjorde erinnert. Die teils steilen Berge säumen die angestaute Saale. Es ist das größte zusammenhängende Stauseengebiet Europas und wird deshalb auch das „Thüringer Meer“ genannt. Wir wandern durch die dichten Nadelwälder sowie Laub- und Mischwälder und ich erinnere mich, wie ich beim Pilzesuchen mit meinem Vater an steilen Felsen und Abhängen herumgeklettert bin. Jetzt bleiben wir lieber auf den gekennzeichneten Wanderwegen im Naturpark.

Auf unserem Weg zurück in die Ferienwohnung in der Drognitzer Flößergaststätte fahren wir durch den kleinen Ort Ziegenrück. Zwar lockt hier das Wasserkraftmuseum „Fernmühle“ mit einem der ältesten noch im Original erhaltenen Laufwasserkraftwerke Deutschlands, aber nach unseren Wanderungen haben wir anderes im Sinn, denn in der kleinen Bäckerei direkt am Saalewehr wird offenbar noch alles selber gebacken. Es duftet aus dem kleinen Laden ganz verführerisch. Wir entdecken den berühmten Thüringer Plattenkuchen, der auf den ca. 70 cm großen runden Platten gebacken wird: saftig frischer Heidelbeerkuchen. Und in dem kleinen Saalemarkt, ein winziger Tante-Emma-Laden ein paar Ecken weiter, gibt es alles, was wir für eine Thüringer Brotzeit brauchen: herrlich gewürzte Thüringer Wurst, eingelegte Gurken und Pößnecker Bier „Schwarze Rose“. Während ich vor dem kleinen Laden die an ihren Nestern herumfliegenden Mehlschwalben beobachte, probiert Anke alles aus. Ergebnis: Ich muss noch einmal in den urigen Markt und fordere die staunende, sehr nette Verkäuferin auf: „Bitte alles noch einmal, nur etwas mehr!“

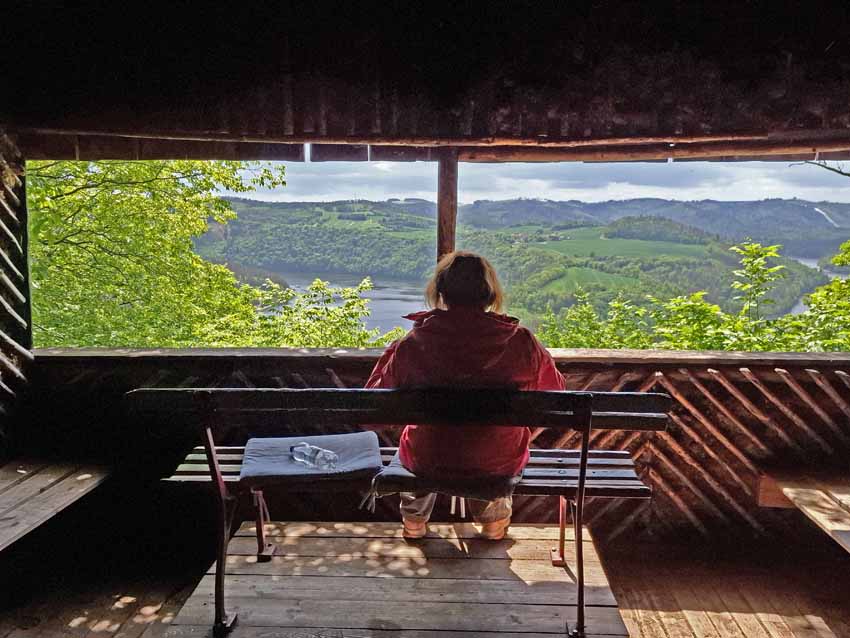

Das Abendessen ist gesichert, aber vorher wollen wir noch einen kleinen Abstecher von Wilhelmsdorf zum Mooshäuschen machen. Am Friedhof in Wilhelmsdorf beginnt ein kurzer Weg in Richtung Saaletal. Allerdings bleibt der Weg zum Glück oben und führt nicht erst steil hinunter ins Tal. Es ist ein Märchenweg, denn viele Baumwurzeln, Baumstümpfe und Felsennischen sind mit kleinen Zwergenhäusern gebaut. Die süßen Miniaturen verwandeln den Waldspaziergang in eine kleine bunte Märchenwelt. Die idyllische Landschaft und der Zauber dieser kleinen Märchenwelt nehmen uns gefangen. Dazu kommen uns noch viele Erinnerungen an diese unvergleichlich schöne Stelle im Thüringer Schiefergebirge/obere Saale. Nach nur rund 900 m Fußweg erreichen wir das kleine Mooshäuschen. Es wurde 1890 vom Thüringer Wald Verein gebaut und da es zur Tradition wurde, dass jeder Wanderer etwas Moos mitbrachte und als Windschutz zwischen die Holzbalkenkonstruktionen stopfte, wurde es zum Mooshäuschen. Ein Schild weist daraufhin, dass im Moos versteckt ein Siebenschläferpaar sein zu Hause hat, aber die Bilche verschlafen leider auch unseren Aufenthalt. Bei Kaffee aus der Thermoskanne und unserem Thüringer Plattenkuchen genießen wir den Blick auf die weit unter uns liegende Saale und die dicht bewaldeten umliegenden Berge. Ein Blaumeisenpaar hat offenbar das Nest am Fuß der Hütte und füttert unaufhaltsam ihre Jungen mit kleinen Würmern und Insekten.

(Nachträgliche Anmerkung: am 21. 08. 2025 berichtet die Ostthüringer Zeitung, dass am 18. 08. 2025 das Mooshäuschen durch einen Brand vollständig vernichtet wurde. Ob es wohl wieder aufgebaut wird?)

Zurück in unserer Ferienwohnung im Flößergasthaus sind ebenfalls die Vögel mit der Versorgung ihrer Jungen beschäftigt. Mehlschwalben und Rauchschwalben haben ihre Nester im Bereich ausragender Dächer an die Balken und Hauswände geklebt. Ich bewundere die Kunstflieger. Immerhin kann ein Schwalbenpaar während der Brutzeit täglich 1200 bis weit über 7000 Insekten an ihre Jungen verfüttern. Eine kaum vorstellbare Leistung für ein nur rund 20 g schweres Tier.

Ich kann mich kaum losreißen die Vögel zu beobachten, aber die nächsten Sehenswürdigkeiten warten schon. Bald führt uns die kurvenreiche Straße dieses Mal nicht an der Talsperre Hohenwarte entlang, sondern auf dem Hochplateau des Thüringer Schiefergebirges entlang durch die malerischen Orte Liebschütz und Liebengrün. Schon die Ortsnamen strahlen eine liebenswerte, romantische Atmosphäre aus, die uns das schnelle bloße Durchfahren schwer macht. Doch unser Ziel ist das Schloss Burgk im Ortsteil Burgk der Stadt Schleiz. Aber auf dem Parkplatz vor dem Schloss steht ein weiteres Wahrzeichen der Stadt, das besichtigt werden muss: der 2011 fertig gestellte Saaleturm. Es ist eine 43 m hohe Stahl-Holzkonstruktion mit einer Aussichtsplattform in 36 m Höhe. Als ich nach 192 Stufen die Plattform erreiche, kann ich nicht nur den Blick auf das Schloss, die Talsperre Burkhammer, sondern auch auf weite Teile des Thüringer Schiefergebirges mit seinen bewaldeten Höhen genießen. Es heißt, dass die Sichtweite bis zu rund 32 km beträgt, theoretisch heißt das nach Nordwesten bis nach Saalfeld. Dafür ist es heute nicht klar genug, aber das Schloss Burgk liegt nicht weit entfernt auf einem Felsmassiv direkt an der Saale. Es gilt als die älteste und größte Schlossanlage des Thüringer Oberlandes und soll mit einer Silbermann Orgel in der Schlosskapelle zu den schönsten Schlössern Deutschlands zählen. Eine mittelalterliche Burg wurde 1403 zum Schloss ausgebaut.

Bemerkenswert finde ich den Hinweis, dass ein von Wallenstein 1632, also zwei Jahre vor seiner Ermordung, ausgestellter Schutzbrief die Zerstörung des Schlosses im 30-jährigen Krieg verhinderte. Wallenstein, der böhmische Feldherr und kaiserliche General im 30-jährigen Krieg – da kommt es mir in den Sinn: die Dramentrilogie des Friedrich Schiller, also wieder diese Verbindung zu einem der großen Thüringer Dichter.

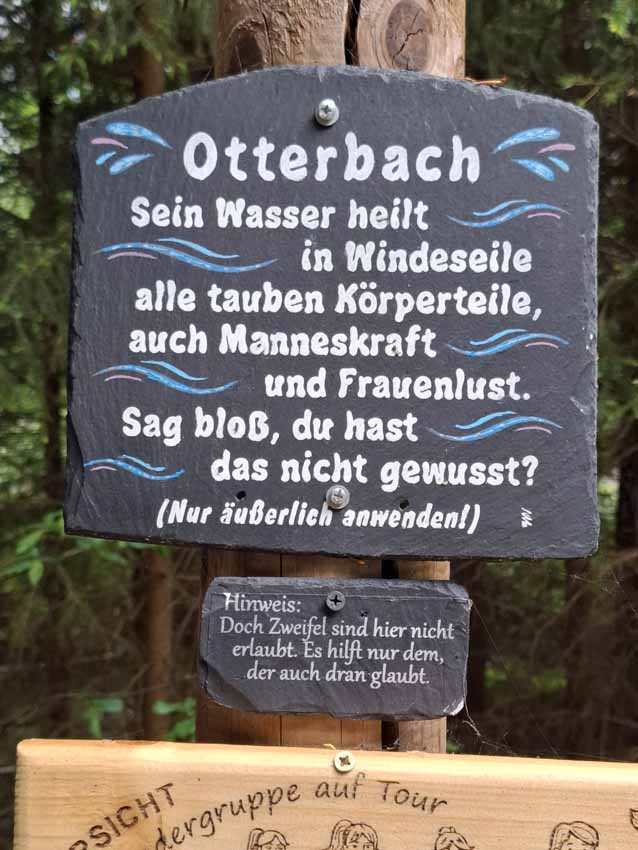

Aber wir wollen doch noch etwas über den Thüringer Tellerrand hinausblicken und verlassen gedanklich die großen Dichterfürsten, wandern von einem Parkplatz kurz hinter Liebschütz an einem kleinen Flusstal entlang durch den Thüringer Wald. Romantisch schön ist der Weg entlang des plätschernden Bachlaufes, ein kleiner Holzweg führt über den Bach. Dann haben wir plötzlich vor uns – ein riesiges Stahlmonster. Schüler von Alexandre Gustave Eiffel, dem Konstrukteur des Eiffelturms in Paris, haben nur wenige Jahre nach dem Bau des Eiffelturms die Konstruktion der Eisenbahnbrücke Ziemestal entwickelt. 1893 bis 1895 wurde sie gebaut – ein gigantisches Eisenmonster, welches das Ziemestal überspannt. Ein technisches Wunderwerk in einer nahezu unberührten Natur. Der 115 m lange Viadukt führt auf fünf Gerüstpfeilern in leichtem Bogen in 32 m Höhe die Bahnstrecke Triptis-Marxgrün über den Ziemesgrund. Nach rund 100 Jahren wurde die Bahnverbindung eingestellt und 2004 erfolgte die Stilllegung. Hoch über uns befahren nur noch Touristen in kleinen Draisinen die historische Schienenstrecke, während wir von unten ehrfurchtsvoll das Meisterwerk technischer Baukunst bewundern.

Ein Motorschaden am Auto und eine Krankheit zwingen uns zur Rückfahrt nach Bonn. Auf dem Rückweg passieren wir auf der A4 wieder einmal die alten Schlossruinen Drei Gleichen. Die drei nahe beieinander liegenden Burgen bestimmen das schöne Landschaftsschutzgebiet, durch das die Autobahn führt. Im 30-jährigen Krieg wurden diese Burgen zerstört. Bald danach fahren wir wieder einmal an Eisenach und der Wartburg vorbei.

Die berühmte Burg liegt hoch oben in graue Regenwolken gehüllt. Auch dieses Mal muss die Wartburg warten. Aber so haben wir einen Grund mehr, bald wiederzukommen.